|

1968年3月13日京都市生まれ。ノンフィクション作家。早稲田大学法学部卒業後、小学館に入社。『週刊ポスト』編集部などを経て、1999年末に退社。サッカー、ハンドボール、野球などスポーツを中心にノンフィクションを手がける。 著書に『cuba ユーウツな楽園』 (アミューズブックス)、『此処ではない何処かへ 広山望の挑戦』 (幻冬舎)、『ジーコジャパン11のブラジル流方程式』 (講談社プラスα文庫)、『W杯ビジネス30年戦争』 (新潮社)、『楽天が巨人に勝つ日-スポーツビジネス下克上-』 (学研新書)、『W杯に群がる男たち―巨大サッカービジネスの闇―』(新潮文庫)、『辺境遊記』(絵・下田昌克 英治出版)。 12月に『偶然完全 勝新太郎伝』(講談社)を上梓。早稲田大学講師として『スポーツジャーナリズム論』を担当。早稲田大学スポーツ産業研究所 招聘研究員。日本体育協会発行『SPORTS JUST』編集委員。創作集団『(株)Son-God-Cool』代表取締役社長。愛車は、カワサキZ1。twitter :@tazakikenta |

2011年11月25日

いよいよ、『偶然完全 勝新太郎伝』の発売が来週となった。発売に先駆けて、来週月曜日から『日刊ゲンダイ』で「最後の弟子が語る勝新と、その時代」という連載が始まる。本の内容の他、こぼれ落ちたエピソードも書いていくつもりだ。

さて。

勝さんが亡くなったのは、1997年の6月のことだ。それからずいぶん時間が経った。

ぼくは小学館を退社してから何度か、勝さんについて書かないかと誘われた。晩年の勝の姿を知っているのは貴重な体験だ、是非、書くべきだと。

確かに、勝さんは書き手として魅力的な題材である。亡くなる少し前に病室へ入ったことのあるぼくにとっては尚更だった。しかし、決心がつかなかった。

勝さんの連載をやっている頃、編集部に良く手紙が届いた。勝さんの連載が始まったので週刊誌を買い始めたという人、昔から勝の映画を楽しみにしていたという人――。手紙を読むと、勝新太郎という俳優が多くの人から愛されているのが良く分かった。

自分が勝さんを書くのに相応しいか。そもそも書ききることができるのか。たかだか最後の数年間を知っているだけではないのか――。

それだけではない。

『偶然完全 勝新太郎伝』の中に書いているように、ぼくは勝新太郎さんを裏切った負い目があった。

勝さんが亡くなった時、ぼくはブラジルのジャウーという街にいた。一年間の休暇をとって、南米大陸に来ていたのだ。一瞬、日本に戻って葬式に出ようかと思った。しかし、自分は息子の雄大さんたちに合わせる顔がなかった。

今回の本を書くにあたって、勝さんのお墓を訪れ、

(勝さんの生き様を書かせて下さい)

と手を合わせた。

〝勝新太郎〟がどのように生きたかを伝えることは、「弟子」としての贖罪でもあった。

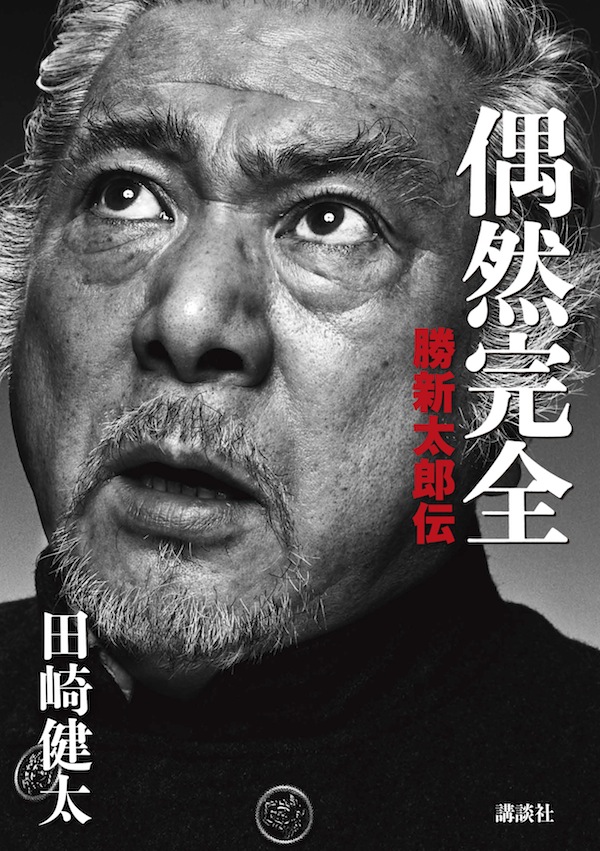

表紙には、操上和美さんの写真を使わせてもらった。勝さんのことは名だたる写真家が素晴らしい写真を沢山撮影している。ただ、ぼくが知る限り、勝さんはプロフィール写真が必要になると、「操上さんに電話してくれ」と口にしていた。晩年、最も気に入っていた写真家だったはずだ。今回は敢えて、正面を向いていない写真を選んだ。目線を外して、これだけ迫力のある人はそういない。操上さんによると、会ったのはたった一回だけだという。才能ある写真家との幸福な出会い――これこそ「偶然完全」である。

2011年11月17日

最終的なゲラを月曜日に戻した。これで終わりである。最後の最後まで粘ってしまい、関係者には迷惑を掛けてしまった。これもこの本に掛ける執念として許してもらいたい。

先日、表紙の見本が仕上がってきた。デザイナーの三村君は、色が出ていないと不満げだったが、充分迫力がある。店頭に並ぶ本は修正されているはずなので、もっと良くなるだろう。カバーをとった中のデザインも、三村君のこだわりがある。買ったら、たまにはカバーをとって眺めて欲しい。

出版界は電子化へと向かっている。雑誌や新聞は、マルチメディアを取り込んで電子化になるだろう。いや、電子化すべきだと思っている。

ただ、単行本はどうだろうか。『辺境遊記』を作った時、「中身はもちろんだけれど、持っていて楽しくなるような本を作りたいね」と下田画伯と話したことがあった。『辺境遊記』は「物」としての存在感のある本になったと思う。

本の持っている存在感の需要は、これからも続いていくと信じたい。なぜならば――今回の『偶然完全 勝新太郎伝』のように、書き手、デザイナー、写真家、それをまとめる担当編集、みなの個性を生かした本を作っていくのは楽しいからだ。

さて、その『偶然完全』について。

勝さんのことを書く構想はずっと前からあった。いずれ勝さんのことを書かなければ、先に進めないとも自覚していた。暇をみつけては出演作のビデオやDVDを探しては、見ていた。

本格的に取材を始めたのは、2009年の夏ぐらいからだった。

最初は桑名正博さんだった。

1999年頃、人を介して桑名さんと食事をする機会があった。桑名さんの名前は勝さんの口から聞いたことがあった。その話をすると、そもそも何のために会ったのか忘れるほど、二人で勝さんの話で盛り上がった。

改めて勝さんの話が聞きたいと連絡して、軽井沢にある桑名さんの自宅に行った。話は尽きず、駅前の寿司屋に場所を移した。カウンター席で桑名さんは勝さんの物真似をした。目をつぶると勝さんがそこにいるかのようだった。時間は幾らあっても足りなかった。東京行きの最終の新幹線を逃して、桑名さんの自宅に泊めてもらうことになった。

その後、『警視K』で共演していた水口晴幸さん、谷崎弘一さんたちにも会いに行った。勝プロの常務だった眞田正典さんとも久し振りに再会した。多くの関係者を訪ね歩き、話を聞いた。

短い期間とはいえ、ぼくは濃厚な時間を過ごし、様々な話を聞いたつもりだった。それはあくまでも、つもりだった。知らない話が次々と出てきた。

勝プロダクション倒産の原因は、巷で言われているように映画やテレビ番組の製作費超過、派手な遊興費だけではなかったこと、モハメッド・アリのドキュメンタリー映画の失敗、アヘン事件、昭和史の一つの謎であるロシア船ナシモフ引き揚げに関する話、借金の一方、貸した金も多数あったこと、最後の座頭市を孤独な状態で作っていたこと、そして本当に優しい男であったこと――。

ぼくは思った。この生き様こそ、勝さんの最大の作品ではないか、と。

みなと話をする中で、頭の中に勝さんの言葉が次々と甦ってきた。

その中の一つに「偶然完全」がある。これは勝さんの造語だ。

例えば、人と人がたまたま出会って、素晴らしい関係を築くことがある。予めこのような人と会うと心構えをしていれば違った関係になるかもしれない。偶然だから、完全な関係が生まれる。

勝さんは芝居でも脚本に頼らない「偶然完全」を求めた。ただ、偶然完全は破綻の危険性を抱えている。

「だから面白いんじゃないか」

勝さんはそう言うだろう。「偶然完全」は、極限の表現を狙う勝さんの生き方を象徴しているのだ。

世間を騒がせた数多くの事件の中でも、最後の映画『座頭市』の死亡事故を、勝さんは最後まで後悔していた。「偶然完全」を求めた演出が、直接ではないにしても、多少は事故に関係がある。その現場がどんな風だったのか感じるため昨年の秋、広島県福山市へ足を伸ばした。

『みろくの里』に立ってみると、重い空気が身体の中に流れ込んできた。

2011年11月10日

昨日、単行本『偶然完全 勝新太郎伝』の帯のデザインが、ニワノニワの三村君から上がってきた。

なかなかいい感じである。公開までは、もう少し待って欲しい。

12月2日の発売に先駆けて、11月29日出版パーティを開いてもらえることになった。この日は、勝さんが生きていれば、80歳の誕生日に当たる。

ぼくにとっては、最初の作品「cuba ユーウツな楽園」以来の出版パーティになる。あの本は写真家の横木安良夫さんとの本だった。一人で開くのは初めてだ。

今から10年前――2001年12月は、六本木のサルサバーを貸し切った。書き手として歩んでいくという決意を改めて固めたことを思い出す。今回は、勝さんの好きだった東京タワーの見えるホテルを会場にしてもらった。ずっと書きたいと思っていた、勝さんの本を出して、さらに前へ歩んでいくつもりだ。

――カツシンってどんな人だったの?

そう聞かれると、まず「とにかく優しくて、気を遣う人だった」と答える。

ぼくとの付き合いが、雑誌の連載ということで、勝さんの本職〝映画〟ではなかったこともあるだろう。ぼくは一度も叱られたことがない。

人生相談の原稿は、勝さんが話したものをぼくが原稿にまとめた。それをFAXで勝プロに送ると、朱の入ったものが戻ってきた。中には、その通りに直してしまうと日本語としておかしなところもあった。

そう指摘すると、勝さんはぼくのことをじろりと睨んだ。

「お前は黒澤よりも偉いな。黒澤は俺にそんな風には言えなかった」

もちろん、映画『影武者』の撮影中に衝突して、降板した一件をひっかけた洒落である――。

ただ、子どもっぽい一面もあった。

正月、勝さんの自宅に挨拶に行った時のことだ。どうしても勝さんと会いたいという人がいるという。付き合ってくれというので、一緒にホテルのレストランに行った。

到着してしばらくすると、酔いが回ったような言い方で、「どんどん食べろ」と色んな料理を注文した。テーブルいっぱいに料理が来た時には、勝さんは目を瞑って、いびきを掻いていた。

(今日は、そんなに飲んでいないはずなのに)

ぼくは不思議に思った。

勝さんが眠ってしまったので、男は手持ちぶさたになり、ぼくに盛んに話しかけた。自慢話ばかりで退屈だった。横目で勝さんを見ると、着物がはだけ、下着が露わになっていた。

そのうち、中の一人が「勝さんは酔っているようなので、帰りましょう」と言い出し、勝さんは家に引き上げていった。男は、かなり高い勘定を支払わなければならなかった。

ぼくと出かける時には、気が付くと支払いが終わっていた。取材費を使わせて下さいといっても、勝さんは「いいんだ」と首を振った。

「昔、どうしても自分に支払いをさせてくれという男がいたんだ。何回も言うから仕方がないから、払ってもらったことがある。そうしたら、勝新を連れて飲ませていると金が掛かって困るって、そいつが言っているっていうのが聞こえてきた。お前もそんな風に言いたいんじゃないだろうな」

毎晩、そんなことが続くので、勝プロの眞田専務に頼んで、何枚か請求書を回して貰ったほどだった。

後から考えれば、あの正月の夜に会った人のことを勝さんは嫌いだったのだろう。それを口に出すと角が立つ。だから酔った振りをした。それにしても、あんな子どもじみたことをしなくても――あの下着がはだけた姿を思い出すとおかしくて仕方がない。

黒澤明さんが『影武者』執筆のために籠もっていた伊豆の旅館にも行った。その場面を書くために見てみたかったのだ。数行のために、わざわざ――と思うかもしれない。黒澤さんがどんな景色を見て脚本を練ったのか、感じたかった。ぼくはニュージャーナリズム的な手法を多用するので、愚直ともいえる取材の積み重ねが必要なのだ。読んでくれる方はそこまで気か付かないかもしれない。しかし、小手先で書いた原稿かどうかは、自分が分かっている。

2011年11月02日

『偶然完全 勝新太郎伝』の発売は12月2日。来月の今日になった。

通常、原稿を入稿して初校が上がってくる。それに校閲の方が見て、著者、編集者が直しを入れて印刷所に戻す。次に出てくるのが再校である。これも同じように、校閲、著者、編集者が直しを入れる。通常はこれで終わりになる。今回はさらにもう一度念校をとっている。それがぼくの手元にある。最後の最後まで、一字一句、可能な限り満足いくものにしたい。それだけ思い入れのある本である。

先週の話の続き――。

今から十数年前、94年の初夏、勝さんと初めて会った日は、うだるような暑さだった。

予定よりも少し遅れて、約束した赤坂のしゃぶしゃぶの店の階段を下りてきた。大きなサングラスに、シャツを第二ボタンまで空けて、メキシコ映画の主人公みたいだと思った。

「俺としゃぶしゃぶ? しゃぶが一つ多くないか?」

と冗談を言った。

内舘牧子さんとの対談は二時間以上続いた。しゃぶしゃぶは美味だったはずだが、ほとんど記憶がない。身振り手振りを入れた、勝さんの話が面白すぎたのだ。彼のワンマンショーを見ているかのようだった。

『俺 勝新太郎』でこの部分が気に入ったと、内舘さんは本を開いて読み上げた。

<俺の人生は年がら年じゅう、切羽つまっている。人生の落伍者にいつなるかと楽しみながら、心配して歩いてきた>

勝さんは「そんなこと書いたっけ。良く覚えていない」と笑った。

「人生っていうのは、俺から見りゃ、東海道を歩いている人の方が間違っているんだよ」

「東海道ですか?」

ぼくは口を挟んだ。

「そうだよ、あの東海道だ。広くてみんなが通る道だよ」

東海道というのは、誰もが安全だと思う生き方を現しているようだった。

なんて面白い表現をする人だろう――ぼくは勝さんのことが大好きになった。

人からの影響は一緒に過ごした時間の長さと比例しない。ほんの短い間の付き合いでも、深くその人の言動が心の中にとどまることがある。連載は長く続かなかったが、勝さんはぼくにとってそうした存在だった。

かつて、勝さんが闊歩していた「大映京都撮影所」付近。撮影所は住宅地となり、「大映」は商店街の名前でしか残っていない。